Le confucianisme au Vietnam

Résumé du contenu

Le confucianisme (Nho giao) a façonné en profondeur la culture, l’éducation et l’organisation sociale du Vietnam pendant plus d’un millénaire. Introduit depuis la Chine via les échanges politiques et savants, il devient idéologie d’État sous plusieurs dynasties, porteur d’un idéal : « tu than, te gia, tri quoc, binh thien ha » (tu duong ban than, ordonner la famille, gouverner le pays, pacifier le monde). Autour des valeurs Nhan, Le, Nghia, Tri, Tin et des Ngu luan (cinq relations), le système des concours mandarinaux, les Van Mieu – Quoc Tu Giam, les huong uoc (conventions villageoises) et l’éthique familiale ont pris forme. Si le XXe siècle a vu l’affirmation d’autres courants, l’empreinte confucéenne demeure : respect des aînés, hieu voi cha me (piété filiale), valorisation de l’étude, sens du devoir communautaire. Explorer le confucianisme au Vietnam, c’est comprendre les ressorts d’une société où l’excellence scolaire, la hiep hoa (harmonie) et la responsabilité civique continuent de dialoguer avec la modernité.

Confucius et le confucianisme

Fondé sur les enseignements de Confucius (551–479 av. n. è.), le confucianisme (Nho giao ou Khong giao en vietnamien) n’est pas tant une religion qu’une morale politique et sociale : elle assigne à chacun sa place, ses droits et ses devoirs au sein de la famille comme dans la société, afin d’assurer la paix et l’ordre.

Maître Kong (Kongzi) n’a jamais rédigé lui-même une doctrine systématique ; ce sont ses disciples qui ont rassemblé ses propos dans les Entretiens (Lunyu). Érigé en philosophie d’État sous la dynastie chinoise des Han (206 av. n. è. – 220 de n. è.), le confucianisme a pénétré à la même époque au Vietnam et a profondément modelé les comportements sociaux des Vietnamiens.

Autel du confucianisme au Temple de la Littérature

Les principes du confucianisme

Selon Confucius, l’homme de bien doit mettre en œuvre deux principes complémentaires : le ren (humanité, bienveillance) et le yi (justice, droiture), et cultiver plusieurs qualités morales : piété filiale (assurée par le culte des ancêtres), respect des rites et des règles de préséance, loyauté, fidélité à la parole donnée, courage.

Confucius définit cinq relations auxquelles chacun doit se conformer pour assurer l’ordre et la cohésion sociale :

- père / fils (le fils doit respect et obéissance au père) ;

- mari / femme (statut traditionnellement subordonné de l’épouse dans l’éthique classique) ;

- aîné / cadet ;

- ami / ami (relation de réciprocité) ;

- prince / sujet (analogie avec père / fils).

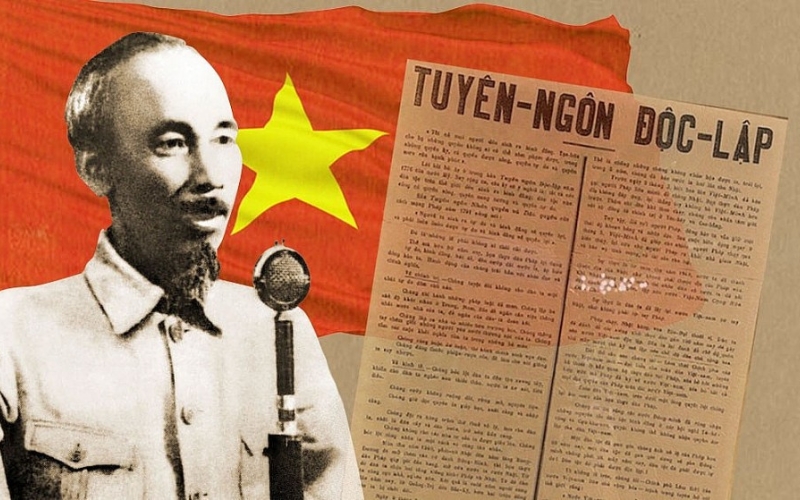

Écriture dans un centre confucianiste au Vietnam

Des rites complexes et précis scellent cet ensemble de relations. Pour être légitime à gouverner, le prince doit étudier les Cinq Classiques et s’y conformer avec bienveillance envers ses sujets :

- Livre des Odes (Shijing)

- Livre des Documents (Shujing)

- Livre des Rites (Liji)

- Annales des Printemps et Automnes (Chunqiu)

- Livre des Mutations (Yijing)

La vertu royale est censée, par son seul rayonnement, harmoniser la nature et la société.

Confucianisme dans l’histoire du Vietnam

Le confucianisme met l’accent sur l’éducation : tout individu peut approfondir les Cinq Classiques. Le savoir n’est pas le privilège de la naissance, mais le fruit du mérite et de la détermination. Après près d’un millénaire de présence chinoise, les Ly instituent, au XIe siècle, les premiers concours mandarins destinés à former les cadres de l’empire.

Ces concours — en principe ouverts à tous, à l’exception des comédiens et des femmes — exigeaient une maîtrise des Cinq Classiques, mais aussi la connaissance des principes bouddhiques et taoïstes.

En 1802, lorsque la dynastie des Nguyen réunifie le territoire vietnamien, le confucianisme devient doctrine officielle de l’empire. Mais, figé dans des valeurs tenues pour immuables, il se révèle incapable de faire face aux bouleversements nés de l’ouverture à l’Occident.

En effet, la colonisation française introduit les sciences exactes et la révolution industrielle, que l’immobilisme des néo-confucéens de Hue accueille avec défiance. L’extrême rigidité d’une partie du mandarinat entourant les derniers empereurs Nguyen contribue, pour partie, à la chute de la dynastie.

Español

Español  Italiano

Italiano  Português

Português  Deutsch

Deutsch